いいえ、糖尿病は必ずしも「自己管理不足」だけが原因ではありません。

遺伝的素因、体質、日本人特有のインスリン分泌能力の低さ、加齢、生活環境など、さまざまな要因が組み合わさって発症します。肥満や生活習慣は一因ですが、それだけではありません。

糖尿病

糖尿病

糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)の量が慢性的に高い状態が続く病気です。健康な方では、食事で糖分を摂取すると、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンの働きで血糖値は一定に保たれます。しかし、糖尿病になるとインスリンの分泌が不足し、うまく作用しなくなることにより、血糖値がうまく下がらなくなります。高血糖状態が続くと血管が傷みやすくなり、動脈硬化が進んで合併症のリスクが高まります。

このページでは、下記のような症状がある方に対し、糖尿病の原因や検査・治療について説明します。

- のどの渇きや頻尿が続く

- 疲れやすく、体がだるい(倦怠感)

- 急に体重が減ってきた

- 健康診断で血糖値やヘモグロビンA1cの基準を超えている

浦賀メディカルクリニックでは、患者さまの年齢やライフスタイルなどに合わせた治療目標を立て、無理なく治療を続けられるようサポートしています。お気軽にご相談ください。

こんな症状ありませんか?

糖尿病の初期では目立った症状がなく、気づかないうちに進行していることも少なくありません。糖尿病の代表的な症状には、以下のようなものがあります。

- のどが異常に渇く

- トイレの回数が増えた(特に夜間)

- 疲れやすく、体がだるい(倦怠感)

- ダイエットをしていないのに、体重が減ってきた

- 手足のしびれや違和感

- 目がかすむ

40歳を過ぎたら、年に1回は血糖値のチェックを受けることをおすすめします。

糖尿病の原因と種類

糖尿病は大きく分けて4タイプあります。

1型糖尿病

すい臓のインスリンを出す細胞(β細胞)が破壊され、インスリンがほとんど、または全く分泌されなくなるタイプの糖尿病です。インスリン注射が生命維持のために必須となります。多くは子どもや若い世代に急激に発症すると言われていますが、成人で緩やかに進行するタイプもあります。免疫システムがβ細胞を破壊してしまうもの(自己免疫性)や原因が特定できない(特発性)に分類されます。

1型糖尿病は急性に発症することが多く、ケトアシドーシス(命に関わる高血糖状態)で発見されることもあります。

2型糖尿病

糖尿病患者さまの大半を占めるタイプです。インスリンの分泌が不足したり、インスリンがうまく細胞に作用しなくなる「インスリン抵抗性」が生じたりすることが主な原因です。

遺伝的な体質に加えて、過食(高脂肪食)、運動不足、肥満といった生活習慣が深く関わって発症します。食事療法、運動療法、薬物療法など組み合わせて治療します。

その他の糖尿病

特定の病気や状態が原因となり、血糖値が上がる糖尿病もあります。

遺伝子異常に伴うもの

若年で発症する「MODY(若年発症成人型糖尿病)」や、生後6ヶ月未満で発症する「新生児糖尿病(NDM)」や、インスリンの作用やミトコンドリアDNAの異常による糖尿病などがあります。

他の疾患、条件に伴うもの

膵臓の病気や肝硬変などの膵臓、肝臓の疾患や、甲状腺機能亢進症やクッシング症候群などの内分泌疾患や感染症や、薬物の副作用により、糖尿病を発症することがあります。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて見つかる高血糖状態です。出産後は自然に戻ることが多いですが、将来的に糖尿病になりやすいため、その後の生活習慣に注意が必要です。

気を付けたい糖尿病の合併症

高血糖状態が長く続くと、血管や神経へのダメージが蓄積し、さまざまな合併症を引き起こします。

糖尿病の三大合併症

高血糖状態による血管へのダメージが蓄積しくと、次第に細小血管や神経が障害を受けます。

糖尿病網膜症

目の毛細血管が障害を受け、視力低下や失明の原因になります。定期的な眼底検査が重要です。

糖尿病腎症

腎臓の毛細血管が障害を受け、腎機能が低下します。タンパク尿やむくみなどが現れ、最終的には腎不全による人工透析が必要になることもあります。尿検査と血液検査で早期発見が可能です。

糖尿病神経障害

神経が障害を受けることで、手足のしびれや感覚の低下、立ちくらみなどが起こります。傷に気づかず、感染症になるリスクもあります。

その他の合併症

合併症が進行すると、失明・人工透析・足の壊疽(えそ)に至ることもあります。また、大血管の障害により、心筋梗塞や脳梗塞・狭心症・歯周病・認知症・がんのリスクも高まります。

定期的な検査と血糖管理により、合併症の予防が期待できます。

当院では、糖尿病と診断された患者さまには、眼科と歯科の定期受診をお願いしております。

糖尿病の検査と診断

糖尿病の診断は、血液検査を中心に行います。当院では患者さまの状況に応じて、必要な検査をご案内します。

血糖値・HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは?

糖尿病の診断では、「血糖値」と「HbA1c」という2つの指標がよく使われます。

血糖値

食前や食後などある一時点での血液中のブドウ糖の濃度を示します。診断の基本は「空腹時血糖値」で、正常値は70〜109mg/dLです。

HbA1c

過去1〜2か月間の血糖の平均的な状態を示す指標です。検査前の食事の影響を受けにくいので、血糖管理の成績表のようなものと言えます。

糖尿病の主な検査項目

糖尿病が疑われる場合、以下のような検査を行います。

血液検査(空腹時血糖値・HbA1c)

主に空腹時での血糖値やHbA1cの指標を測定します。当院では、血糖値やHbA1c、コレステロールなどを迅速に同時測定できる機器(Afinion2)を導入しています。

経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)

糖分を含んだ飲料を飲み、血糖値の変動を詳しく調べる検査です。糖尿病の疑いがある方(HbA1cが6.0~6.4%)や健康診断などで血糖値異常を指摘された方、妊娠糖尿病の方の血糖値を調べる場合などに実施します。

尿検査

尿を検査することで、腎臓で処理ができず尿中に漏れ出たブドウ糖やタンパク質の有無を調べることができます。

合併症のチェック

合併症の状態は、血液検査や尿検査だけでは分からないため、必要に応じて、眼底検査、心電図、血圧脈波検査、頸動脈エコー検査などを行います。

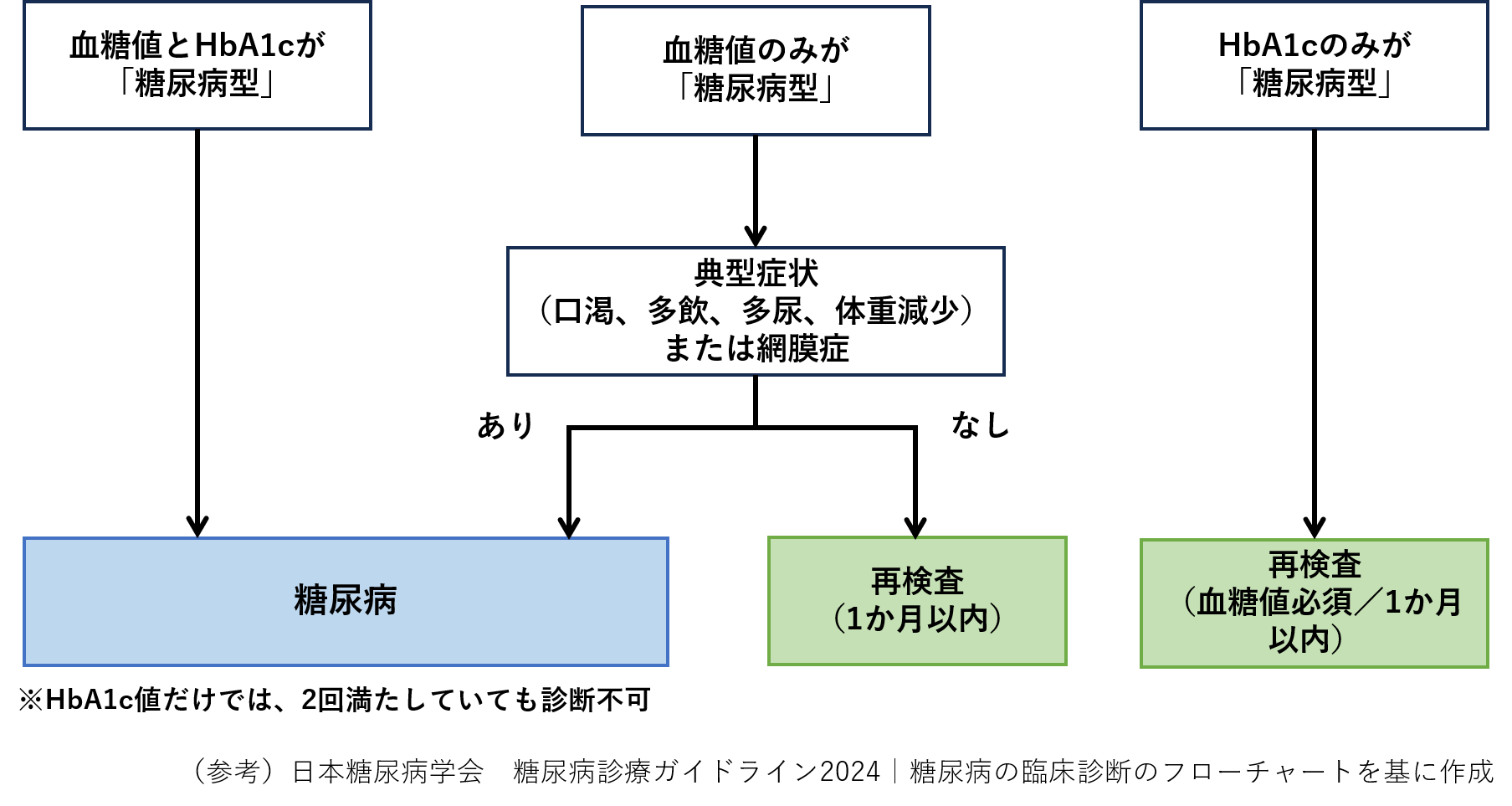

糖尿病の診断基準

下記の①〜④のうち、同時に2つ以上の項目を満たす場合、糖尿病と診断されます。

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上

- 随時血糖値が200mg/dL以上

- 75g経口ブドウ糖負荷試験で2時間値が200mg/dL以上

- HbA1cが6.5%以上

※1項目のみ該当の場合は「糖尿病型」とされ、別日に再検査をして判断します。

血糖コントロールの目標値(目安)

目標値は、患者さまの病態や治療内容などにより異なり、個別に設定します。一般的な目安として、糖尿病の合併症を起こさないようにするためには、HbA1cを7%未満にしておくと良いでしょう。高齢の方や合併症が進んでいる方では、目標値を少し緩やかに設定し、若い方・妊娠中の方では、やや厳しめの目標が望ましいとされています。しっかり血糖コントロールすれば、健康な人と変わらない生活を送ることも可能です。

| 血糖コントロール目標 | 血糖正常化を目指すときの目標 | 合併症予防のための目標*1 | 治療強化が困難なときの目標 |

|---|---|---|---|

| HbA1c(%) | 6.0未満 | 7.0未満 | 8.0未満 |

*1 血糖値の目安は空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間の血糖値が180mg/dL未満となります

(表)血糖コントロールの目標値の目安

糖尿病の治療

糖尿病の治療では、血糖を適切に管理し、合併症の予防を目標とします。

当院では、患者さまに合わせ、続けやすい目標を一緒に考えていきます。

食事療法

栄養バランスを意識し、カロリーや糖質を適切に調整します。特定の食物を避けるなど厳しい制限を設けるのではなく、日常生活の中で取り入れやすい食事内容の工夫をご案内しています。

- 1日3食、規則正しく食べる

- 食べ過ぎないよう注意する

- 必要な栄養素をバランスよく摂取する

- 炭水化物(糖質)の量に注意する

運動療法

有酸素運動や筋力トレーニングを中心に適切な運動を続けると、インスリンの効きが良くなり、血糖値の改善、肥満防止、ストレス軽減など、さまざまな効果が期待できます。ただし、食前の運動での低血糖の誘発や、血糖コントロール不良・合併症の進行状況により運動を避けた方が良いケースもあるので、医師に相談してから運動を始めましょう。

有酸素運動

全身を使った有酸素運動は、インスリンの効きを高め、糖の流れを改善します。まずはウォーキングや水中歩行、自転車こぎなど、汗ばむ程度の運動から始めると良いでしょう。運動に慣れてくれば、ややキツイと感じる程度まで上げてもOKです。1日20〜30分、週3回以上を目安に無理なく続けましょう。

筋力トレーニング

糖の貯蓄に筋肉は大きな役割を果たしています。有酸素運動と並行して筋力トレーニングを行うと、血糖値の低下により効果的です。スクワットやかかと上げ、階段の昇り降りなどの軽い運動を、1日10~15回、1~3セット行いましょう。

薬物療法

2型糖尿病の方で、食事療法や運動療法で血糖値が十分に下がらないときは、薬を併用します。1型糖尿病では、インスリン注射が必要です。

患者さまの状態に応じて、以下の薬の中から選択します。

経口血糖降下薬

- インスリン分泌を増やす薬

【主な薬】スルホニル尿素(SU)薬、GLP-1受容体作動薬、DPP-4阻害薬など - インスリンの作用を高める薬

【主な薬】ビグアナイド薬、チアゾリジン薬など - 糖の吸収と排泄を調節する薬

【主な薬】SGLT2阻害薬、α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)など

| 主な作用 | 薬の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| インスリンの分泌を増やす | スルホニル尿素(SU)薬 | ・インスリン分泌機能のある人に有効 |

| 速攻型インスリン分泌促進薬(グリイド薬) | ・インスリン分泌を促進・ある程度のインスリン分泌能力がある人に有効 | |

| イメグリミン | ・インスリン分泌を促進・インスリン抵抗性を改善 | |

| DPP-4阻害薬 | ・インスリン分泌刺激ホルモン(インクレチン)を分解する酵素(DPP-4)を抑制・血糖値上昇ホルモン(グルカゴン)分泌を抑制 | |

| GLP-1受容体作動薬 | ・インスリン分泌を促進・グルカゴン分泌を抑制・食欲を抑制 | |

| インスリン作用を改善する | ビグアナイド薬 | ・肝臓における糖の生成を抑制・筋肉や脂肪組織による糖の消費を促進 |

| チアゾリジン薬 | ・筋肉や肝臓におけるインスリン機能を改善 | |

| 糖の吸収と排泄を調節する | αグルコシダーゼ阻害剤 | ・糖の吸収を遅らせて、食後の急な血糖上昇を抑制 |

| SGLT2阻害薬 | ・腎臓からの糖の再吸収を抑えて、尿への排出を促進 |

(表)経口血糖降下薬の主な薬

インスリン療法

1型糖尿病の方では不可欠な治療で、インスリンを直接補充して、血糖値を下げます。2型糖尿病でも、インスリンの働きや分泌が低下した場合には注射を行います。種類(超速効型、速効型、混合型、配合溶解、中間型、持効型溶解)により、効果の発現までの時間や持続時間などが異なるため、患者さまに合わせて選びます。

糖尿病の治療費の目安

糖尿病の診療は基本的に保険適用となります。3割負担の場合、初診時は2,000~3,000円前後、検査や処方薬が加わると5,000~7,000円程度です。インスリンなどの自己注射製剤の導入時には別途指導料が発生しますが、保険で対応可能です。

よくあるご質問

必ずしもそうではありません。生活習慣の改善で血糖値が安定すれば、減薬や断薬ができることもあります。ただし、自己判断で中止するのは危険ですので、医師と相談しながら調整が必要です。

控える必要はありますが、完全に禁止ではありません。当院では、量やタイミングを工夫して、控えめに楽しむ方法を一緒に考えます。

- セルフモニタリングのすすめ

糖尿病は、よほど進行しないと症状が現れません。体調の変化に気づきやすくするために、体重・血圧・血糖値を毎日チェックし、食事や運動の記録を日々つけることをおすすめします。万歩計を付けて歩くのも、運動継続の励みになります。 - 禁煙しましょう

たばこを吸うと、血管が硬くなったり狭くなったりして、動脈硬化を進行させます。動脈硬化が進むと、糖尿病の合併症である心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患、足の壊死などの発症リスクを高めます。 - 糖尿病とうまく付き合う

糖尿病は「治す」ことを目指す前に、まずは「うまく付き合う」ことが大切です。頑張り過ぎず、上手に付き合っていくことで、重い合併症を防ぐことが期待できます。ストレスを溜めずに、できることから少しずつ始めましょう。

院長からのひと言

厚生労働省の患者調査(令和5年/2023年)では、糖尿病の治療を受けている方は約552万人でした。一方、糖尿病予備軍の方は約2,000万人と推定されています。糖尿病は、正しく理解し向き合えば、十分に管理できる病気です。当院では無理なく生活の中で改善に取り組めるよう、患者さま一人ひとりに寄り添った診療を心がけています。健康診断や人間ドックで、血糖値・HbA1cの値が高いと指摘された方は、ぜひ一度ご来院ください。早めの対策が、進行の抑制や合併症の発症予防につながります。