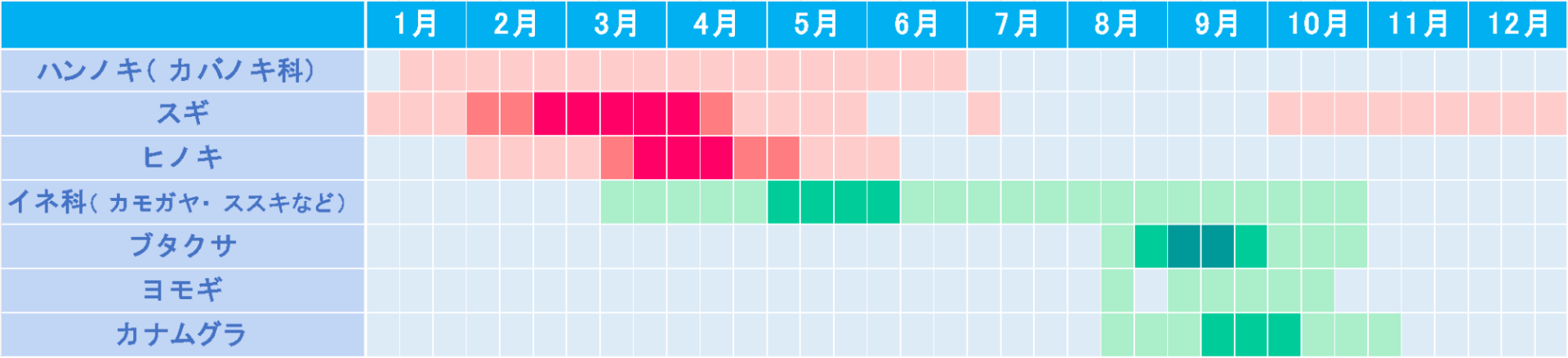

春のスギ花粉がよく知られていますが、実は初夏(5月)から秋(9月頃)にかけての花粉症もあります。その原因はイネ科(カモガヤ・ススキなど)、ブタクサ、ヨモギ、カナムグラなどの草本、いわゆる雑草の花粉です。これらの草本植物は背が低く、どこにでもあるため、花粉症と気づかずに症状が出ていることも少なくありません。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpal/65/2/65_65_2_KJ004/_article/-char/ja/

アレルギー科

アレルギーとは、花粉やハウスダスト、食べ物など、本来は害のない物質に免疫が過剰に反応して起こる症状です。鼻水、くしゃみ、かゆみ、咳などが現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。

浦賀メディカルクリニックでは、アレルギーによるさまざまな症状や疾患に対して、検査・診断に基づき治療を行っています。「花粉の時期に体調が悪くなる」「原因不明の蕁麻疹(じんましん)が出る」「特定の食べ物で体調を崩す」など、気になる症状があればご相談ください。

。

アレルギー科でよくある症状

アレルギー反応によって現れる症状は多岐にわたります。

- 鼻水、鼻づまり、くしゃみ(アレルギー性鼻炎)

- 目のかゆみ、充血、涙目(アレルギー性結膜炎)

- 皮膚のかゆみ、湿疹、蕁麻疹(アトピー性皮膚炎など)

- 長引く咳、息苦しさ(咳喘息など)

- 特定の食べ物や環境による体調不良(食物アレルギー、寒暖差アレルギーなど)

これらの症状は、季節や生活環境、体調によって変化します。特にアレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎は慢性化しやすく、生活の質(QOL)を下げる要因になります。

つらい症状は我慢せず、早めの受診をおすすめします。

アレルギー科で対応する主な疾患

アレルギー性鼻炎(花粉症・通年性)

アレルギー性鼻炎は、日本人の約4人に1人が悩むと言われる身近な病気です。花粉、ダニ、ほこりなど、本来は体に害のない物質に対して免疫が過剰に反応することで、鼻水・くしゃみ・鼻づまり・目のかゆみといった症状が現れます。ほかにも、喉のかゆみ、咳、肌のかゆみ、頭痛、だるさなどが出ることもあります。

- 季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)

スギやヒノキなどの花粉が原因となり、花粉の飛散時期にだけ症状が現れることから、「花粉症」とも呼ばれます。飛散前から薬を始める「初期療法」により、シーズン中の症状を軽減することが期待できます。また、喘息持ちの花粉症の方では、喘息発作が起こりやすくなるため、鼻炎と気道の両方を適切に管理することが重要です。当院では薬物療法に加え、舌下免疫療法や生物学的製剤(ゾレア)も対応可能です。

- 通年性アレルギー性鼻炎

ハウスダストやダニ、ペットの毛など、日常生活の中にある物質が原因です。一年を通して、季節性と同じような症状が続くことで、睡眠や集中力に影響を及ぼすこともあります。生活環境の見直しと薬物療法を組み合わせ、症状のコントロールを図ります。ダニアレルギーには、舌下免疫療法も選択肢となります。

アトピー性皮膚炎

皮膚のバリア機能の低下とアレルギー反応による慢性的な皮膚炎です。乾燥、かゆみ、赤み、ジュクジュクした湿疹が繰り返し現れます。スキンケアや保湿、ステロイド外用薬、抗アレルギー薬を中心とした治療を行い、生活環境の調整、ストレスへの配慮も重要です。

食物アレルギー

卵・乳・小麦・甲殻類・ナッツ類などの食品を摂取すると、かゆみ、吐き気、咳、息苦しさが現れることがあります。重症の場合、アナフィラキシーを起こすこともあるため注意が必要です。検査や食事指導、必要に応じてエピペン(自己注射)の処方を行います。

<アナフィラキシー症状が出たら、緊急対応が必要です!>

アナフィラキシーは重篤な全身性の過敏反応です。特定の食品・薬剤を摂取後や蜂刺されから、数分から数時間以内に、皮膚症状や唇・のどの腫れ、息苦しさ、頻脈、血圧低下、下痢、意識障害が現れます。命に関わることもあるため、症状が疑われる場合はすぐに救急車を呼び、救急病院など医療機関を受診しましょう。

蕁麻疹

突然、赤いふくらみが出て、強いかゆみを伴います。多くは数時間で消えますが、慢性化することもあります。原因を特定できない場合も多く、食物、薬、運動、気温差、ストレス、圧迫、日光などが発症のきっかけになります。原因因子の回避とともに、抗アレルギー薬による治療が基本です。

気管支喘息、アトピー咳嗽

風邪が治っても咳が続く場合、アレルギーが関与していることがあります。咳喘息や気管支喘息、アトピー咳嗽などが原因で感冒後に咳が持続することがあります。

これらの疾患は風邪薬では治りにくく、吸入ステロイド薬などでの治療が必要です。当院では呼吸器内科を専門とする医師が在籍しており、丁寧に診察しています。

運動誘発性アレルギー

運動が引き金となり、アレルギー症状が出ることがあります。特に、特定の食べ物を摂取した後の運動で発症する「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」には注意が必要です。検査や生活指導に加え、必要に応じて、アナフィラキシー発症時に自分で太ももに注射して使用する緊急薬「エピペン®(自己注射型アドレナリン製剤)」の処方も行います。

血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)

気温差によって起こる鼻炎です。くしゃみ・鼻水が出やすく、季節の変わり目や朝晩の冷え込みで悪化します。アレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)は関与していないものの、アレルギー性鼻炎と似た症状が出るため、「寒暖差アレルギー」とも呼ばれます。当院では適切に診断し、治療を行います。

当院のアレルギー科の特徴

幅広いアレルギー検査に対応

当院では指先からの少量の採血で41項目のアレルゲンを約30分で調べられる検査機器(ドロップスクリーンA-1)を導入しています。スギ花粉、ダニ、ペット、食物など、身近なアレルゲンに幅広く対応しています。必要に応じて皮膚テストや食物負荷試験も行います。

体質改善を目指す治療にも対応

当院のアレルギー治療では症状を抑える薬物療法に加え、アレルギー体質の改善を目指す「舌下免疫療法」にも対応しています。薬で症状が抑えられない方や重症例には、生物学的製剤による注射治療もご案内可能です。

アレルギーの検査について

アレルギーの原因を特定する検査には、次のような検査があります。

※普段から薬を服用されている方では、事前に薬の調整が必要になることもあるため、お薬手帳をご持参の上、受診時にご相談ください。

問診・身体診察

症状の種類や出るタイミング、頻度、生活環境(ペット飼育の有無など)、服用中の薬などを丁寧にお伺いし、必要な検査を判断します。

血液検査

指先からの少量の採血で、アレルゲンを幅広く調べることができます。当院ではドロップスクリーンA-1を使用し、約30分で41項目(食物を含む)の結果が得られます(保険適用、3割負担で約5,000円)。

皮膚テスト・負荷試験

皮膚テスト(プリックテスト、パッチテスト)ではアレルゲンを皮膚に接触させて、反応を確認します。食物アレルギーの診断や除去解除の判断には、必要に応じて少量ずつ摂取する負荷試験を医師の管理下で行います。

※当院では行っておりません

食物負荷試験

医療機関でアレルギーが確定している、疑われる食品を単回または複数回に分けて実際に食べ、アレルギー反応の有無や症状の重さ、安全に食べられる量などを評価する検査です。

※当院では対応していません。必要に応じて専門機関へご紹介となります。

アレルギー疾患の主な治療法

アレルギー疾患の治療の基本は、「アレルゲンの回避」「薬による症状の軽減」です。

アレルギーの症状や原因、生活環境はそれぞれ異なるため、当院では検査結果や問診をもとに、複数の治療法を組み合わせてご提案しています。

生活環境の指導

アレルギー疾患では、アレルゲンをできる限り避けることが重要です。ダニ・ハウスダスト・花粉などが原因となる場合には、掃除や換気、寝具の見直し、空気清浄機の使用など、生活の中での工夫が症状の軽減につながります。

<主なアレルゲン>

食物(卵・牛乳・そばなど)、花粉(スギ・ヒノキ・ブタクサなど)、ハウスダスト(ダニ・ほこりなど)、ペット、金属、ゴム、薬品、ハチ毒など

薬物療法

抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬など)を中心に、症状の種類・程度に応じて点鼻薬(ステロイド)や点眼薬、吸入薬、外用薬などを使い分けます。市販薬で十分な効果が得られない場合もご相談ください。

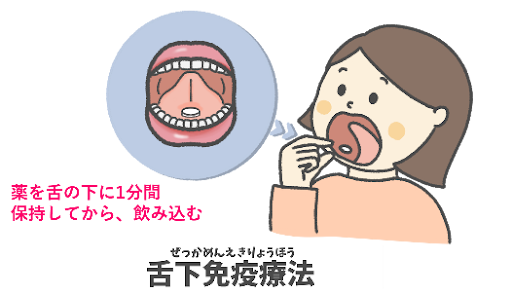

舌下免疫療法

アレルゲンに少しずつ慣らし、体質改善を目指す治療法です。初回は院内で服用となりますが、問題なければ2回目以降はご自宅で服用いただけます。通常3~5年間の服用で、7~8年程度、体質改善や症状の軽減が期待できます。

<対象者>

- スギまたはダニによるアレルギーと診断されている方(アレルギー検査が必須)

- 5歳以上、おおむね65歳未満(高齢の方では効果が十分に得られないことがあります)

- 中等症以上で薬が効きにくい方

- 毎日治療を継続できる方(最低でも2年間)

<治療の流れ>

- 舌の下に薬(錠剤)を1分間保持してから、飲み込む。

※初回は副作用の確認のため、院内での服用となります - 1日1回毎日服用(約3~5年継続)

- 月1回の定期受診が必要

<注意点>

- スギ花粉症とダニの併用治療は不可です

- 治療開始は花粉飛散時期を避ける必要があります

※スギ花粉症では6~12月頃の開始が適切 - 初回は院内投与となり、投与後30分程度は院内での経過観察が必要です

- まれに口の中のかゆみや腫れなどが出ることがあります

- 効果には個人差があります

生物学的製剤(ゾレア)による治療

重症のスギ花粉症で、薬の効果が不十分な場合には、抗IgE抗体の「ゾレア®(オマリズマブ)」による注射治療を行うことがあります。保険適用には条件があり、事前に検査を行って適応を判断します。費用は高額ですが、保険診療の範囲内で行えるため「高額療養費制度」の対象になります。治療対象となる方には、こちらからお声がけをして、詳しくご説明します。

費用と保険適用

アレルギー科の診療では、基本的に健康保険が適用されます。診療内容や検査の種類によって費用は異なります。アレルギー検査やエピペンの処方も可能です。

よくあるご質問

現在は「第二世代の抗ヒスタミン薬」が主流で、眠気や口の渇きなどを軽減するタイプが多く処方されています。代表例として、フェキソフェナジン(アレグラ®)、ビラスチン(ビラノア®)、デスロラタジン(デザレックス®)などがあります。

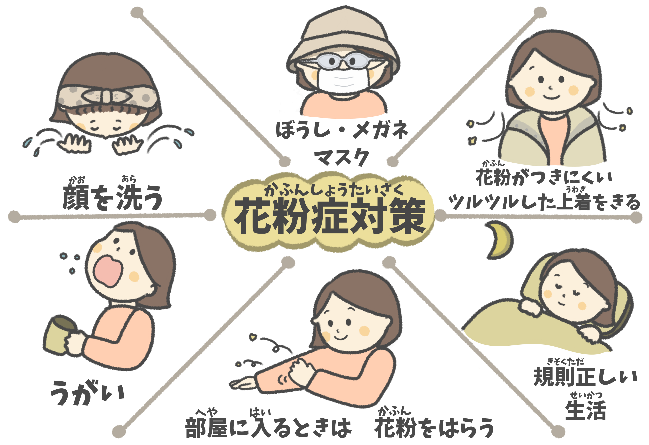

アレルゲンとの接触をできるだけ減らすことが基本です。薬だけに頼らず、日常生活の中でもできる対策を取り入れることで、症状の軽減が期待できます。

- 花粉飛散時は、マスク・メガネの着用、外出の回避、帰宅したら玄関先で衣服の花粉を払う、すぐに洗顔・うがいをする、洗濯物はなるべく部屋干しにする

- 室内の掃除と換気をこまめに行う

- 寝具やカバーをこまめに洗濯する

- 空気清浄機を活用する

蕁麻疹は皮膚の病気ですが、原因にアレルギーが関わっている場合はアレルギー科での診療が適しています。蕁麻疹を繰り返すなど慢性化している場合は、血液検査などで原因を調べ、適切な治療を行います。かゆみ止めの処方だけでなく、生活環境や食事内容などアドバイスも行っています。

大人の食物アレルギーでは原因食物の除去が基本となりますが、子どもの場合は自己判断での除去は栄養不足や必要のない制限につながる可能性があります。当院では検査や問診をもとに必要な除去、解除の判断を行い、丁寧にご説明します。症状が出た時の記録や写真があると診察に役立ちます。

院長からのひとこと

子どものアレルギーは、成長とともに症状が軽減することもあります。一方、大人では長く付き合う必要のある病気になることが多いですが、原因に応じた適切な治療を行うことで、日常生活を快適に過ごすことが可能です。

当院では、現在の症状を抑えるだけでなく、体質やライフスタイルに合わせ、無理なく続けられる治療を一緒に考えていきます。「アレルギーかも」と思ったら、お気軽にご相談ください。