緊張や環境の違いが、血圧に影響します。朝、夜に正しい手順で血圧を測ることが重要です。家庭血圧の測定が治療の第一歩となります。

高血圧とは、血圧が慢性的に高い状態が続く病気で、生活習慣病の中でも非常に身近な存在です。多くは症状がないまま進行し、動脈硬化を引き起こして、脳梗塞(のうこうそく)、心筋梗塞(しんきんこうそく)、腎臓病などの重大な疾患のリスクを高めます。こうした合併症を未然に防ぐためには、高血圧の早期発見と適切な治療が重要です。

この記事では、高血圧の原因・症状・治療方法について、分かりやすくご紹介します。

浦賀メディカルクリニックでは、お一人おひとりの生活や体調に寄り添いながら、丁寧で無理のない診療を心がけています。健診で血圧が高めと指摘された方や、ご自宅での血圧の数値が気になる方も、どうぞお気軽にご相談ください。

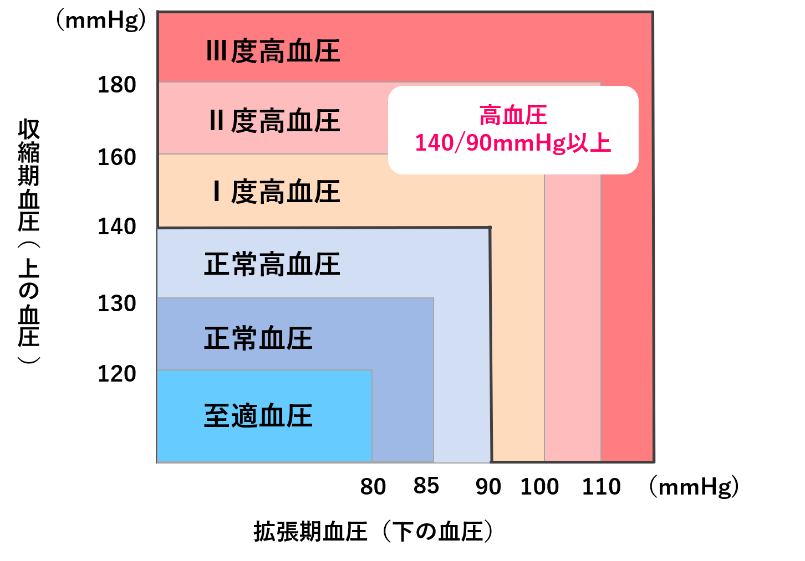

血圧とは、心臓から送り出される血液が血管に与える圧力のことです。血圧が慢性的に高い状態を「高血圧」と呼びます。日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2024」によれば、診察室での血圧が収縮期血圧(上の血圧・最高血圧)140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧・最低血圧)90mmHg以上で、高血圧と診断されます。また、家庭で測定する場合は、135/85mmHg以上が基準となります。

高血圧になると、常に高い圧力が血管へ加わるようになるので、血管壁が損傷を受け続けることになり、血管を硬くさせ、心臓や脳、腎臓などの重要な臓器に負担がかかり、脳卒中、心不全、腎障害といった重大疾患のリスクが高まります。

高血圧は「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれるほど、自覚症状がほとんどありません。ただし、血圧が著しく上がったり、長期間にわたり高い状態が続いたりすると、以下のような症状が現れることもあります。

これらの症状は他の原因でもみられるため、高血圧と気づかず放置されがちです。気になる症状がある場合には、血圧を測定し、医師に相談しましょう。

高血圧は、普段の生活習慣と深く関係しています。

日本人の平均摂取量は目標(男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満)を上回っていることが多く、高血圧予防のためには1日6g未満が推奨されています。

体重が増えると、血圧も上がりやすくなります。適正体重を保ち、運動の習慣をつけましょう。

<適正体重の出し方>

統計上、BMI=22が最も病気にかかりにくいとされているため、WHO(世界保健機関)ではBMIが22となるときの体重を適正体重としています。

適正体重(kg)=身長(m)× 身長(m) × 22

(例)170cmの場合、1.7×1.7×22=63.58kg

アルコールの摂りすぎや喫煙は血圧の上昇に影響を与えます。

精神的・身体的なストレスが続くと、交感神経が刺激されるので、血圧が上がりやすくなります。

ご家族に高血圧の方がいる場合、ご自身も高血圧になりやすい傾向があります。

これらの要因が複雑に関係しているため、生活全体の見直しが高血圧予防・改善に効果的です。

当院では、日本高血圧学会のガイドラインに沿って検査を行っています。血圧測定に加えて、高血圧による臓器の影響や、合併症、原因となる病気の有無を調べる検査を追加で行うことがあります。

※高血圧が進行すると、網膜の血管にも影響が及ぶことがあるため、必要に応じて、眼科での眼底検査をご案内する場合もあります。

診察室で、安静にした状態から測定します。複数回に分けて測ることが望ましいです。家庭では朝と夜の1日2回の測定が推奨されます。

腎機能(クレアチニン、eGFRなど)や脂質、血糖、電解質(ナトリウム、カリウムなど)、甲状腺ホルモンなどの採血を行います。

タンパク尿や血尿、ナトリウム排泄の有無を調べることで、腎臓の状態や食塩摂取の傾向を把握します。

心臓の状態を把握する検査です。

睡眠時無呼吸の有無や重症度を測定する検査です。

高血圧は、生活習慣病の中でも特に発症リスクが高い病気のひとつです。

高血圧の治療では、生活習慣の改善を中心に進め、必要に応じて降圧薬を併用していきます。治療目標は年齢や併存症にかかわらず、外来で130/80mmHg以下、家庭血圧では125/75mmHg以下となります。

高血圧治療の基本となるのが、生活習慣の改善です。生活習慣を見直すことで、薬を使わずに血圧が安定することもあります。特に重要なのは、以下の5つです。

通常、体内の塩分濃度は一定に保たれています。塩分を多く摂ると、その分、身体は水分を多く取り込もうとするため、血液量が増加して血圧が上昇します。現在の日本人の平均食塩摂取量は1日あたり約10gとされており、高血圧の方では6g未満が推奨されています。しかし、急に厳しく減塩すると、体調を崩すことがあるため、味付けを薄くする、漬物や加工食品を控えるなど、少しずつ塩分を減らしていきましょう。

<塩分=ナトリウムではありません!>

市販の食品に栄養成分表示が記載されていますが、塩分量は「ナトリウム」として表示されることがあります。(食塩相当量が併記されていることもあります)

厳密には、塩分は「塩化ナトリウム」で、ナトリウム約0.4gが塩分約1gに相当します。ですから、たとえばナトリウム2gであれば、塩分に換算すると5gになるのです。

週150分程度、早足ウォーキングなどの有酸素運動や軽いスクワットなどの筋力トレーニングを続けると効果的です。ただし、過度な運動は逆効果です。これまで運動不足だった方は、「できるだけ歩く、階段を使う」「自転車で買い物に行く」など活動量を増やすことから始めると良いでしょう。

野菜、果物、魚、乳製品なども摂り、たんぱく質、ビタミン、ミネラル類、食物繊維などバランスよく食べましょう。野菜・果物の摂取でカリウムを増やすことは、ナトリウム排泄を促し、降圧に効果的です

BMIが25を超えている方では、減量による血圧の改善が期待できます。肥満者を対象とした研究では、約5kg減量すると収縮期血圧(上の血圧)を約4.4mmHg/拡張期血圧(下の血圧)約3.6mmHg低下したというメタ解析があります*1。

*1(参考)Neter JE et al. 2003 Nov;42(5):878-84. Hypertension

タバコを吸うと、血管が収縮し、血管壁を硬くするので、血圧が上がります。医療用禁煙補助薬を使用すると、自力での禁煙と比べて、離脱症状が軽減され、禁煙しやすくなります。

また、飲酒習慣(特に多量・長時間の飲酒)は血圧上昇の要因となるため、節酒しましょう。ガイドライン*2では、1日あたりの適量目安を以下の通りとしています。

| 男性 | 女性 | |

|---|---|---|

| 日本酒 | 1合(180ml) | 半合(90ml) |

| ビール | 中瓶1本(500ml) | 中瓶1/2本(250ml) |

| 焼酎 | 半合(90ml) | 1/4合(45ml) |

| ワイン | 2杯 | 1杯 |

生活習慣の改善だけでは血圧コントロールが不十分な場合には、降圧薬を併用します。患者さまの病態に合わせて、主要5薬剤の中から薬を選択して治療を開始します。

※既に服用中の薬がある場合には、受診の際に必ずお薬手帳をご持参のうえ、医師に相談ください。

<さまざまな種類の降圧剤を組み合わせて使う訳>

高血圧の治療を始める際、多くの方で2種類以上の降圧薬を使うことがあります。1つの薬剤を少ない用量で使用することにより、副作用のリスクをできるだけ減らすことができます。また、複数の薬を組み合わせることで、降圧効果をより高められると考えられています。どの薬剤でも降圧目標を達成できれば、脳梗塞などのリスクを減らすことにつながります。そのため治療では、まず安全性や負担の少ない薬剤から使用し、効果と副作用のバランスを見ながら選択しています。

日本高血圧学会では、高血圧についての正しい知識を取りまとめて簡潔にまとめてくれています。

高血圧の10 のファクト~国民の皆さんへ~

高血圧について,必ずしも正しい情報だけが世の中にあるわけではありません。

日本高血圧学会 高血圧管理・治療ガイドライン委員会では, このような状況を改善するために、ガイドラインの内容に基づく正しい知識(ファクト)を 取りまとめました。

これらのファクトから,高血圧管理・治療ガイドライン2025では、

上の血圧が130 mmHg未満,下の血圧が80 mmHg未満を降圧目標としました。

緊張や環境の違いが、血圧に影響します。朝、夜に正しい手順で血圧を測ることが重要です。家庭血圧の測定が治療の第一歩となります。

生活習慣の改善によって、減薬・断薬できることもありますが、必ず医師の判断が必要です。自己判断で薬の中断や通院をやめるのは危険です。気になることがあれば、必ず医師と相談しましょう。

血圧を安定させるには、塩分を控えるだけでなく、野菜や果物、低脂肪の乳製品、魚・海藻、穀物を中心に摂る、脂質・加工食品を控えるなど、バランスの取れた食事が大切です。こうした食事スタイルはアメリカでは「DASH(ダッシュ)食」と呼ばれ、血圧の改善に効果的とされており、日本でも高血圧治療ガイドラインに紹介されています。難しく考えず、「和食を薄味にし、野菜を増やす」ことがDASH食への第一歩です。日々の食事で「野菜を1品増やす」「汁物の塩分を控える」といった心がけから始めてみると良いでしょう。

高血圧は、自覚のないまま進行することが多い病気です。血圧を下げることにより、脳卒中や心臓疾患の発症を防ぎ、健康寿命を伸ばすことが治療の目標になります。だからこそ、早めの受診と継続的な管理がとても大切です。

当院では、患者さまの生活に寄り添いながら、続けやすい治療を一緒に考えていきます。血圧が気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。