風邪かもしれませんが、気管支炎、喘息、肺の感染症など呼吸器疾患が原因となっている可能性もあります。咳が長引くようであれば、呼吸器内科での診察をおすすめします。

呼吸器内科

呼吸器内科は空気が通る場所すべて、つまり気管・気管支・肺など呼吸に関わる臓器を専門に診る、内科の一分野です。「咳が続いている」「息苦しさがある」など日常的によくある症状でも、その背景に感染症やアレルギー、慢性的な疾患が隠れていることがあります。

浦賀メディカルクリニックでは、日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が診療を行っています。一般的な風邪の症状から、慢性の咳、息切れ、胸の痛みまで、幅広くかつ専門的に対応できる体制を整えています。

呼吸器内科で対応する主な症状

当院では以下のような症状を診療しております。

- 咳や痰が長引く

- 夜間に咳がひどくなり、眠れない

- 息切れ、動くと息が上がる

- 胸の痛み(胸痛)

- 血痰(けったん)

- 疲れやすさ、全身がだるい(全身倦怠感)

- ヒューヒュー・ゼーゼーという息苦しさ(喘鳴:ぜいめい)

呼吸器の病気は、風邪に似た症状から始まることが多く、見逃されがちです。

これらの症状が長引いたり、繰り返し現れたりするときは単なる風邪ではなく、別の呼吸器疾患の可能性もあります。お早めにご相談ください。

呼吸器内科で診療する主な疾患:種類と特徴

「咳が長引く」「息苦しい」といった症状は、様々な呼吸器の病気が原因となっている可能性があります。当院の呼吸器内科では、以下のような疾患の診療を行っています。初期症状が軽くても、放置すると慢性化や重症化につながる恐れがあるため、注意が必要です。

1. 感染症

呼吸器の感染症は、ウイルスや細菌などが肺や気道に侵入することで炎症を起こします。

- かぜ症候群:鼻水、咳、喉の痛みなどの症状の総称で、いわゆる風邪です。主な原因はウイルス感染で、通常1週間程度で自然に軽快していきます。症状が長引いたり、繰り返し現れたりするときは単なる風邪ではなく、別の病気の可能性があります。お早めにご相談ください。

- インフルエンザ:インフルエンザウイルスによる感染症で、急な発熱や全身のだるさが特徴です。A型・B型のウイルスがあり、毎年型が変化するため流行が繰り返されます。感染後に細菌性の肺炎を起こすことがあります。迅速検査や身体所見で診断を行い、必要に応じて抗ウイルス薬などで治療を行います。

- 咽頭炎(いんとうえん)・扁桃炎(へんとうえん):どちらも喉の奥に炎症が起き、喉の強い痛みと熱が出ます。咽頭炎は喉全体、扁桃炎は喉の両側にある扁桃(へんとう)が腫れます。咳や痰、鼻水、声のかすれを伴い、悪化すると、喉が腫れて窒息することもあります。溶連菌など細菌感染の場合は抗菌薬で治療します。

- 気管支炎:風邪のあとに咳が強くなり、痰が絡むようになる場合には、「急性気管支炎」の可能性があります。気管支の粘膜に一時的な炎症が起きる病気です。

- 肺炎:肺に細菌やウイルスが入り込み、炎症を起こす病気で、発熱、咳、痰、息苦しさなどの症状がみられます。特に高齢の方では体調が少しすぐれない程度の症状でも肺炎が隠れていることがあります。 風邪と区別がつきにくいため、いつもと違うと感じたら早めに受診しましょう。

- 肺結核:結核菌による感染症です。日本は10万人あたり8人程度と、結核の低蔓延国ですが、現在も発症例があります。風邪に似た咳や微熱から始まり、徐々に進行するため見逃されやすい病気です。空気感染するため、マスクなどでの予防は難しく、咳が2週間以上続く、血痰、寝汗、体重減少といった症状がみられる場合には早めの受診をおすすめします。

- 非結核性抗酸菌症(NTM):名前の通り、結核以外の抗酸菌が肺に感染し、咳や痰が長引く病気です。近年、中高年の女性を中心に増加傾向にあります。

2. 慢性気道疾患

慢性的に気道に炎症や変化がみられ、咳・息苦しさが続く病気です。

- 咳喘息:長引く乾いた咳が主な症状で、夜間や早朝に悪化しやすいのが特徴です。喘鳴(ゼーゼー音)や息苦しさは通常ありません。喘息の一歩前の状態で、30∼40%が気管支喘息に進行するとされており、喘息への移行を予防するためにも吸入薬での治療が必要です。

- 気管支喘息:気道の慢性的な炎症によって引き起こされる疾患で、咳・喘鳴・息苦しさが繰り返し起こります。アレルギーやウイルス感染、ストレスなどが誘因となります。吸入ステロイド、長時間作用型の気管支拡張薬による継続的な治療が重要です。発作が出たときだけでなく、症状がない日も毎日吸入薬を使用して、症状がない状態を保つことが大切です。

- COPD(慢性閉塞性肺疾患):長年の喫煙が原因となり、咳や痰、息切れといった症状が慢性的に続く病気です。息をうまく吐き出せなくなるのが特徴で、「肺気腫」や「慢性気管支炎」といった病態が含まれます。進行すると、階段の昇り降りや着替えといった日常動作にも影響が出るため、早期の禁煙が治療の第一選択ですが、吸入薬などの薬物治療やリハビリも重要です。また、心疾患(心不全・不整脈)、骨粗鬆症、糖尿病、うつ病などの併存疾患(他の病気を同時に抱えること)が多く、全身的な管理も重要です。

- 気管支拡張症:気管支が異常に拡張してしまう病気で、慢性的な咳と大量の痰が特徴です。細菌による肺炎を繰り返すことが多く、去痰剤の内服や抗菌薬の長期内服が必要となります。原因には、過去の肺炎や結核、先天性疾患、免疫異常などがあり、多くは慢性の気道感染によって進行します。

3. その他

上記以外にも、呼吸器内科で診療する疾患は多岐にわたります。

- アレルギー性鼻炎(花粉症など):花粉やダニ、ほこりなどが原因となり、くしゃみ・鼻水・鼻づまりが起こる病気です。 咳や喉の違和感、眠りの浅さにつながることもあります。

- 睡眠時無呼吸症候群:睡眠中に繰り返し呼吸が浅くなる、停止する病気です。いびきが大きい、夜中に何度も目が覚める、日中に強い眠気、だるさといった症状が現れます。 放置すると心疾患や突然死のリスクが高まるため、早めの検査と持続陽圧呼吸療法(CPAP)が重要です。

- 肺気胸:肺に小さな穴が開き、そこから漏れた空気が肺の外側(胸腔)に溜まることで、肺が押し潰されてしぼんでしまう病気です。 突然の胸の痛みや息苦しさが現れます。自然気胸と続発性気胸に分類され、自然気胸は背の高い、痩せ型の人に多いです。一方、続発性気胸はCOPDや間質性肺炎などの肺疾患を原因とします。また、女性では生理に伴って気胸を起こすことがあります(月経随伴性気胸)。治療は、病状に応じて安静、胸腔ドレナージ、外科手術などを行います。

- 肺がん:肺がんは、がん死亡原因の上位を占める深刻な疾患です。肺にできる悪性腫瘍で、初期は症状が出にくいことがあります。進行すると脳や骨、肝臓などへ転移し、激しい痛み、吐き気、めまい、手足の麻痺・しびれ、言語障害など脳卒中のような症状で発見されることもあります。喫煙が大きなリスク因子ですが、近年は喫煙が原因でない肺がんも増加しています。CT検査などによる早期発見が予後改善につながります。治療は手術・放射線・化学療法に加えて、免疫チェックポイント阻害薬の登場により大きく進歩しています。また、遺伝子変異に応じた、がんゲノム医療の進歩により、多くの患者さまが個別化治療を受けられるようになってきています。

- 間質性肺炎:間質性肺炎は、肺の間質(肺胞の壁やその周囲)に炎症や線維化が起こり、息切れ、乾いた咳が進行する病気です。原因は多様で、リウマチなどの膠原病、薬剤、感染症、カビや羽毛製品の長期使用、先天性などありますが、色々な検査をしても原因がはっきりしないもの(特発性)が最多となります。治療は原因に応じて異なり、抗線維化薬やステロイド治療が行われることがあります。

当院の呼吸器内科の特徴

患者さまの症状に合わせて、適切な診療が行えるよう体制を整えています。

専門医による診療と分かりやすい説明

診療は、日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が担当しています。咳や息切れなどの身近な症状から、幅広い呼吸器疾患まで、豊富な知識と経験をもとに丁寧に対応いたします。

CT検査を含む充実した検査体制

胸部X線(レントゲン)や血液検査、呼吸機能検査に加え、院内でCT検査も行える体制を整えているので、来院当日でもCT検査が可能です。小さな病変や見逃されやすい肺の異常にも対応し、より正確な診断につなげます。撮影した画像はすべて日本医学放射線学会 放射線科専門医が読影を行います。

初期診断から通院管理、医療連携まで可能

当院では軽症から重症までの呼吸器疾患について診断・治療を行っています。また、通院での継続的な管理も可能です。より詳しい検査や入院治療が必要な場合は、専門の医療機関をご紹介しています。

呼吸器内科で行う主な検査

呼吸器疾患の診断には、症状だけでなく画像や呼吸状態を評価する検査が必要となります。

当院で実施している主な検査は、以下の通りです。

問診・身体診察

症状の始まりや頻度、経過を詳しくお伺いし、喫煙歴、生活環境、既往歴、服用中の薬なども確認します。診察では肺の音の聴診を中心に、必要に応じて喉や首、心臓、腹部も診ます。全身を把握することで、見逃しやすい異常にも対応します。

胸部X線(レントゲン)検査

X線を用いて撮影し、肺や気管支の影を確認する検査です。呼吸器症状がある患者さまに対する初期検査として行います。

血液検査

体内で炎症や感染が起きていないかを調べるために行う検査です。白血球やCRPなどの値から感染症の有無、重症度が推測できます。また、IgE値や血中の好酸球などを測定してアレルギー反応の有無を確認することもあります。さらに必要に応じて、貧血、肝臓や腎臓の機能、血糖なども評価します。

CT検査(コンピューター断層撮影)

X線を照射して透過したX線をコンピューターで処理して精密な画像を構成します。レントゲンでは映りにくい小さな影や、肺の奥にある異常も把握しやすくなります。病変の位置や広がりを確認できるため、肺炎や間質性肺炎、肺がん、非結核性抗酸菌症などの診断に役立ちます。結果はその場で院長を含む呼吸器専門医が一次読影を行い、横浜市大、聖路加国際病院の放射線科在籍の放射線科診断専門医が二次読影を行っております。

呼吸機能検査

喘息・COPD・間質性肺炎の診断や重症度の評価に用いる検査です。肺活量・1秒間吐き出せる空気の量(1秒量)などを測定するスパイロメトリー検査、呼気の一酸化窒素を測定する呼気NO検査(FeNO)、呼吸抵抗検査(モストグラフ)などがあります。また、治療効果の判定や、呼吸の状態を数値で把握する目的でも行われます。

痰の検査(喀痰検査)

痰の中の細菌や異常な細胞を調べる検査です。咳や痰が続くときに、肺炎・結核・肺がんなどの鑑別に用いられます。

呼吸器内科で行う主な治療法

薬物療法

呼吸器の病気では、症状や病状に応じて内服薬や吸入薬を使い分けます。

- 内服薬

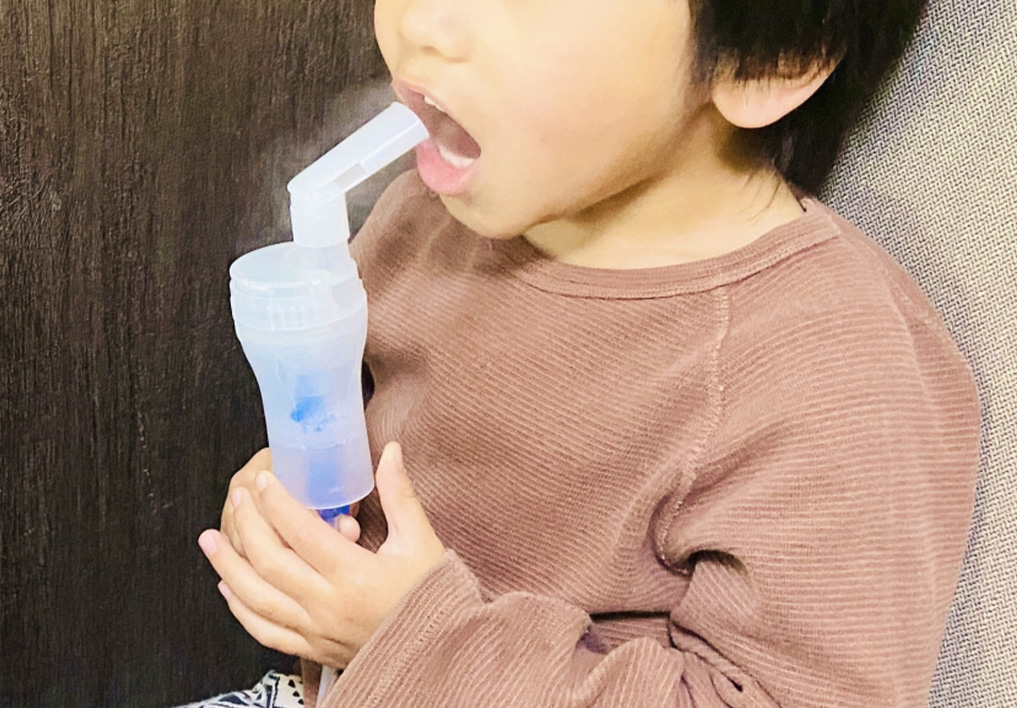

咳や痰をやわらげる薬、炎症を抑える薬、抗菌薬などを処方します。継続的な服用が必要な場合もあります。アレルギー性鼻炎や感染症にも対応します。 - 吸入薬

喘息やCOPDでは、吸入薬が治療の中心となります。気道に直接薬が届くため、全身への副作用を抑えられます。正しい使い方が重要であり、使用後には必ずうがいをしましょう。吸入薬の使い方については医師の実演や喘息学会のYoutube動画等を活用し、さらに定期的な吸入指導を行うことで致命的なデバイスエラーの防止に努めています。

在宅酸素療法(HOT)

肺の機能が低下し、体に必要な酸素が不足する状態(呼吸不全)に対する治療法です。自宅や外出先でも酸素を吸入できるよう、専用の機器を使って酸素を補います。COPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎、結核の後遺症などの呼吸不全、がんによる胸水、リンパ管症、心不全での低酸素状態にも対応しています。また、在宅酸素療法を行っていても、旅行や長距離の移動は可能です(事前手続きが必要になります)。

生活習慣の指導

禁煙や睡眠環境の見直し、運動・栄養のバランスなど、患者さまの状況に応じてアドバイスします。症状の悪化を防ぎ、再発を抑えるためには日常の習慣を見直すことも大切です。

費用と保険適用

呼吸器内科の診療では、基本的に健康保険が適用されます。診療内容や検査の種類によって費用は異なります。

また、他院で治療を受けているが治療内容を確認してもらいたい、他院で撮影したCT画像が気になり、当院での確認を希望される場合は「セカンドオピニオン」として、自費診療となります(詳しくは、電話にてお問い合わせください)。

よくあるご質問

風邪の咳は、一時的な気道の炎症によって起こるため、通常3〜7日程度で自然に軽快していきます。一方、喘息では炎症が慢性化して、気道内が狭くなることで息を吐くときにヒューヒュー・ゼーゼーという音(喘鳴)がするようになります。また、喘息の一歩手前とされる咳喘息では、乾いた咳が数か月続きます。

吸入薬の使用後に薬が喉に残ると、炎症を起こし、声のかすれや違和感の原因となることがあります。こうした副作用を防ぐためには、吸入後は必ずうがいを行ってください。使い方に不安がある場合は、医師やスタッフにお気軽にご相談ください。

院長からのひと言

風邪のような軽い不調でも、呼吸器の病気が隠れている可能性があります。当院では、日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が診療を行い、CT検査を含む各種検査も院内で実施しています。症状の原因をしっかり見極めて、必要な検査や治療をご提案いたします。自覚症状がない場合でも、喫煙習慣がある方や呼吸器の病気が気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。