睡眠の状況や日中の行動についてお伺いします。睡眠中の無呼吸やいびきなどの様子はご本人では自覚しにくいため、ご家族など一緒に眠られている方からの情報は参考になります。

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome、サス)とは、眠っている間に呼吸が何度も止まったり弱くなったりする睡眠の病気です。睡眠時のことなので自分では気づきにくい一方で、日中の強い眠気、集中力の低下が起こり、さらには高血圧や心臓病、脳卒中といった合併症につながることがあります。特に「家族にいびきがうるさいと指摘された」「朝起きると体が重い」「昼間にどうしても眠くなる」という方は、睡眠時無呼吸症候群が疑われるため、早めに検査や相談されることをおすすめします。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群の原因・症状・治療方法について、分かりやすくご紹介します。

浦賀メディカルクリニックでは、生活習慣・健康状態も踏まえて治療方針を立て、無呼吸の改善を通して、日中の活動や体調の回復をサポートします。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状

睡眠時無呼吸症候群では、以下のような症状がみられます。

- 大きないびきをかく(特に毎晩のように続く)

- 睡眠中に呼吸が止まっていると家族から指摘される

- 夜中に何度も目が覚める

- 起床時に頭が重い、すっきりしない、熟睡感がない

- 日中に強い眠気を感じる

- 集中力・記憶力が低下する

- 就寝中に寝汗をかく

- 夜間の頻尿(夜中にトイレへ行く回数が多い)

- 朝起きたときに口が乾いている

- 高血圧・不整脈など生活習慣病の悪化

症状の程度が軽くても見過ごさず、早めにご相談ください。特に、運転や機械作業を伴う仕事に従事している方では、事故リスクが高まる恐れがあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因と種類

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、原因から「閉塞性」と「中枢性」の2つのタイプに分けられます。

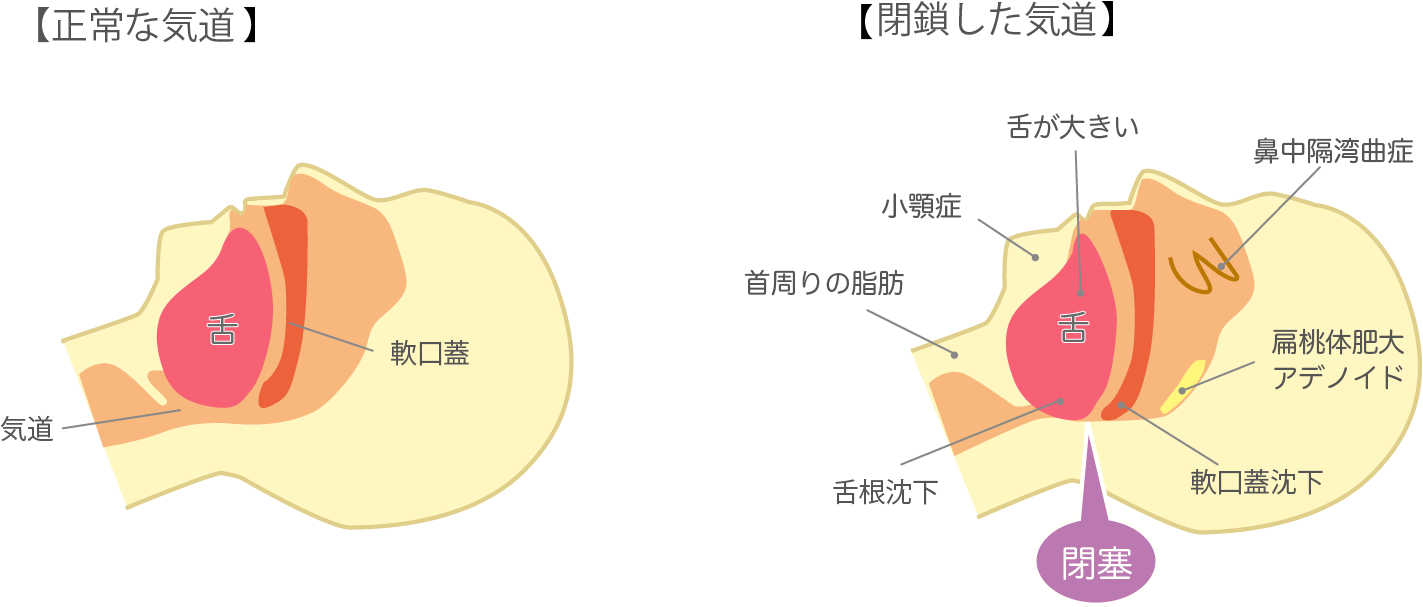

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

睡眠中に喉や舌などの周囲の組織によって、気道(空気の通り道)が物理的に塞がり呼吸が止まったり弱くなったりするタイプで、睡眠時無呼吸症候群の大部分を占めます。肥満、加齢、男性が発症に大きな影響を与える一方で、痩せている方や女性、小児でも発症する可能性があります。

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

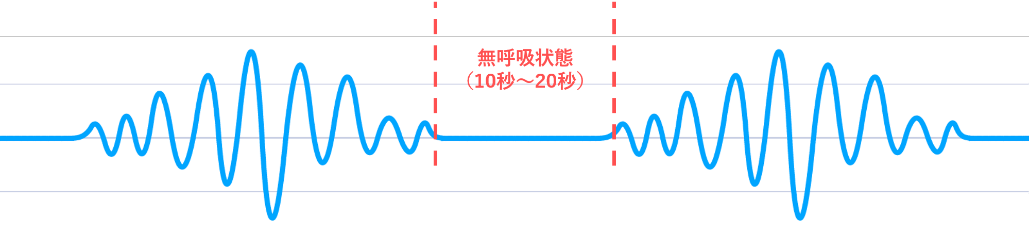

脳から呼吸の指令が十分に送られず、呼吸そのものの動きが弱くなるタイプです。中枢性睡眠時無呼吸症候群の多くは心不全に合併し、特徴的な呼吸パターン(チェーンストークス呼吸*1)がみられます。

*1チェーンストークス呼吸:30秒〜2分くらいの周期で、小さい呼吸から次第に大きくなったり小さくなったりした後、10〜20秒程度の無呼吸になる呼吸パターン。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の主な原因・悪化要因

気道が狭くなる要因には、以下のようなものがあります。

肥満

首回りや喉周辺の脂肪が増えると、気道を塞ぐことがあります。

顎や舌の形

下あごが小さい、舌が大きいなど骨格や筋肉の形が影響することもあります。

扁桃腺・アデノイドの肥大

お子さんの睡眠時無呼吸症候群の主な原因です。扁桃やアデノイドは免疫機能の発達に伴い、2歳頃から大きくなり、通常7歳頃をピークに自然に小さくなりますが、過度に肥大すると気道が狭くなる原因になります。

生活習慣・姿勢

飲酒による筋肉の緩み、喫煙で炎症やむくみを引き起こす、仰向け寝での舌の落ち込みなども、気道を塞ぐ要因になります。

鼻炎・鼻づまり

鼻中隔湾曲症*2(びちゅうかくわんきょくしょう)や鼻炎などで口呼吸になると、気道が塞がりやすくなります。

*2鼻中隔湾曲症:鼻の穴を左右に隔てている壁が曲がっている病気。鼻づまりやいびきなどの症状が慢性的に現れる。

中枢性睡眠時無呼吸(CSAS)の主な原因・悪化要因

中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳の呼吸中枢の機能異常により引き起こされます。

脳から呼吸を指令する働きの低下

呼吸を促す信号が十分に出ないため、呼吸の動きが弱まります。

心不全や脳血管疾患などの基礎疾患(持病)

疾患の影響により血液の流れや神経の働きが弱まり、呼吸が乱れやすくなります。

特定の薬剤(麻酔薬や中枢神経抑制薬など)の影響

麻酔薬や中枢神経抑制薬などの使用で、呼吸中枢の働きが弱まる場合があります。

高地での生活や滞在

酸素濃度が低い場所(高地など)では、呼吸のリズムを整える働きが乱れやすくなります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査と診断

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査

睡眠時無呼吸症候群(SAS)を調べるには、まず問診と簡易検査を行います。

簡易検査は自宅でできる検査で、スクリーニング(ふるい分け)の意味合いを持ちます。指先にセンサーをつけて、いつも通り眠っていただきます。センサーにより、就寝中の酸素濃度、脈拍数(無呼吸や低呼吸の回数)を測定できます。

問診・簡易検査の結果、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと判断された場合には、精密検査として「終夜睡眠ポリグラフィー検査(PSG)」を行います。寝る時に、脳波、心電図、いびき、呼吸の状態、酸素飽和度、胸や腹の動き、寝返りなどを測るセンサーを装着します。睡眠中の様子を全て記録するため、睡眠の質、無呼吸の程度を正確に診断します。通常、1泊の入院が必要ですが、当院では簡易検査と同様に自宅でのPSG検査が可能です。

AHI(無呼吸低呼吸指数)

AHI(無呼吸低呼吸指数)とは、睡眠時無呼吸症候群の重症度を判定する指標です。

1時間あたりの無呼吸(呼吸が10秒以上停止すること)と低呼吸(口や鼻からの換気量が50%以上低下した状態が10秒以上続くこと)の回数を合計したものとなります。

成人の場合、AHIが5以上の場合を「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」と診断します。

| 軽症 | 中等症 | 重症 | |

| 成人 | 5以上15未満 | 15以上30未満 | 30以上 |

診療ガイドライン*3によると、AHIが15以上の睡眠関連呼吸障害(SRBD)の有病率は、50代女性で10%弱、男性は10~20%程度とされています。

*3(参考)睡眠時無呼吸症候群(SAS)診療ガイドライン2020 P.16|日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/publication/file/guidelines_sas2020.pdf

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療

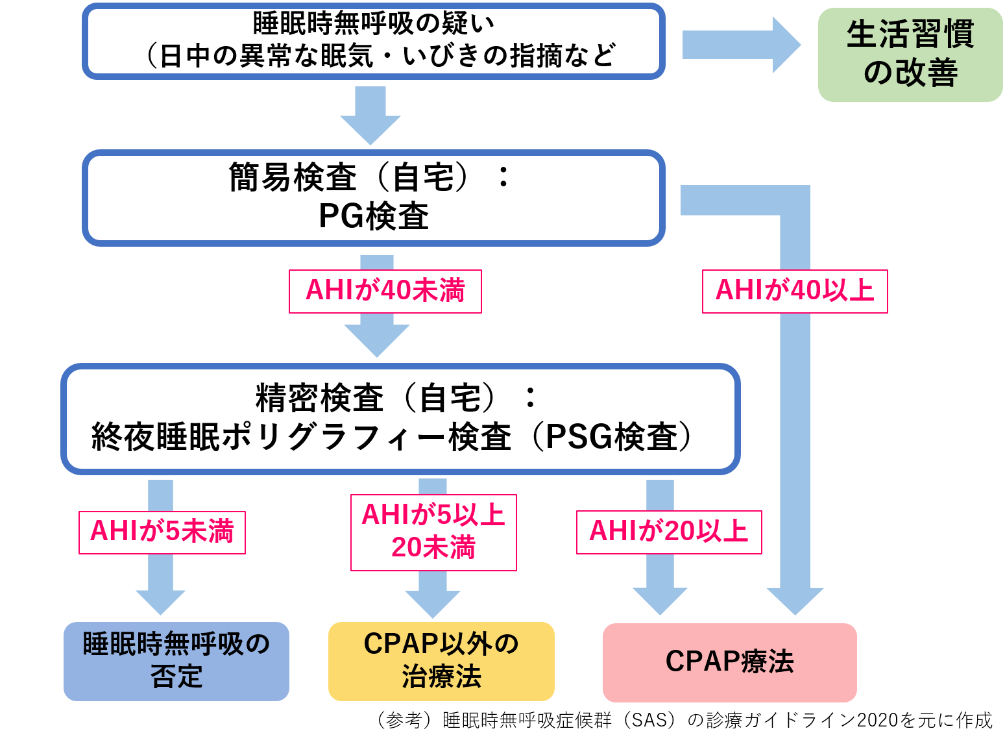

検査の結果、治療の必要と判断された場合には、原因や重症度に応じた治療を行います。

検査から治療までの流れ

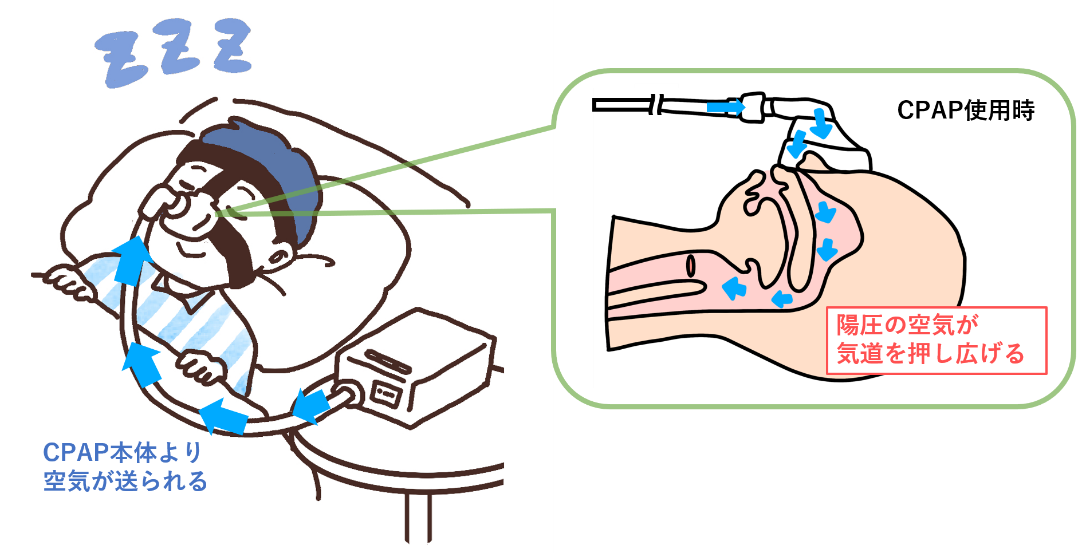

CPAP療法(シーパップ療法)

CPAP療法は中等度~重症の閉塞性睡眠時無呼吸症(OSAS)の方に対する治療法です。鼻マスクを着けて寝ることにより、CPAP本体から気道に空気が送られ続けるため、気道の閉塞を防いで、無呼吸やいびきの改善が期待できます。CPAP療法を続けると、中途覚醒や不眠に悩まされることが少なくなり、睡眠の質が向上するため、日中の眠気や血圧の改善にも効果的です。

CPAP療法は経鼻的持続陽圧呼吸療法(けいびてきじぞくようあつこきゅうりょうほう)とも呼ばれ、閉塞性睡眠時無呼吸症治療の第一選択として、世界的に普及している治療法です。

適応基準をクリアすることで保険適用されますが、経過確認や圧の調整などのために月1回の定期受診が必要となります。また、慣れるまで鼻や口の乾燥、鼻づまりを感じる可能性もあります。

スリープスプリント療法(マウスピース)

軽症~中等症に適応となる治療法で、歯列矯正で使用されるマウスピースのような装置を口の中に装着します。スリープスプリントを装着して寝ることで下あごが前に出て、舌が喉の奥に落ちづらくなるため、気道が広がります。ただし、長期間の使用により受け口が悪化する恐れがあるため注意が必要です。

スリープスプリントは歯科医院で作成することになりますが、睡眠時無呼吸症候群の診断があり、医療機関から歯科医院への紹介状があれば、原則的に保険適用で作成可能です。

※必要に応じて、対応の歯科医院を紹介させていただきます。

生活習慣の見直し

生活習慣の工夫で症状が軽くなることがあります。睡眠時無呼吸症候群(SAS)が軽症の場合には、生活習慣の見直しによって無呼吸・低呼吸の改善が期待できます。

減量

首周りの脂肪は気道の圧迫原因となるため、太り気味の方は栄養バランスの良い食事や適度な運動を心がけ、減量を試みましょう。特に減量は閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して効果的です。

禁煙

喫煙すると、気道に炎症を起こし、腫れやむくみにつながるため、気道を狭くする要因となります。

禁酒

アルコールには筋弛緩作用があります。飲酒すると、のどや首周りの筋肉を緩ませるため、気道が狭くなる要因となります。特に寝る直前までお酒を大量に飲まれる方は、注意が必要です。

外科的手術

骨格や組織の形状が原因で気道が狭くなっている場合や、他の治療で十分な改善が得られない場合には、手術を検討します。扁桃腺やアデノイドを取り除く手術、鼻中隔(びちゅうかく:鼻の中の仕切り)をまっすぐにする手術、軟口蓋(なんこうがい:上あごの奥にある軟らかい部分)の一部を切除する手術などが行われています。

※必要に応じて、専門科のある病院をご紹介させていただきます。

舌下神経刺激療法

舌下神経刺激療法(Hypoglossal Nerve Stimulation:HNS)は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する新しい外科的治療です。胸部に小さな装置を植え込み、睡眠中に舌下神経に電気刺激を与え、舌の筋肉を収縮させることで気道を広げて、気道の閉塞を防ぎます。マスクを使わないため、CPAPが合わない方でも治療が可能です。

※既に欧米では多数の臨床実績があり、日本でも2021年6月に保険適用され、導入が進んでいます。

よくあるご質問

喉の軟部組織を切除する治療(LAUP:laser-assisted uvulopalatoplasty)や組織を加熱して引き締める治療などがあります。LAUPは中等度以上の無呼吸には効果がないとされており、実施すべきではないとされています。組織を引き締めるレーザー治療も無呼吸の指数であるAHIを下げたという質の高い臨床試験の結果はありません。日本や欧州のガイドラインでもこれらの治療は推奨されておらず、標準的な治療法ではありません。

原則として、症状が続く限り、継続して使用することが大切です。ただし、減量や原因となる病気の改善により無呼吸・低呼吸の状態が軽くなれば、CPAPを中止できる可能性もあります。なお、CPAP療法は基本的に毎晩使用する治療となります。使わない日が続くと、再び症状が悪化する恐れがあるため、出張や旅行の際も、できる限り持参して使用を続けましょう。

この病気は自覚症状が少ないことも多く、早期発見には「周囲からの指摘」が重要なヒントとなります。特に「大きないびきをかく」「寝ているときに呼吸が止まっている」と家族に言われた場合は要注意です。

そのほかにも、以下のような症状が続く場合には、一度ご相談ください。

- 日中の強い眠気

- 集中力・記憶力の低下

- 起床時の頭痛

- 夜間の頻尿など

早めの検査・診断が合併症予防につながります。

市販のグッズで一時的にいびきが軽くなる場合もありますが、睡眠時無呼吸症候群そのものの改善、治療にはつながるとは限りません。検査による正確な診断と医師による適切な治療が大切です。気になる症状がある場合は、自己判断せず、医療機関を受診しましょう。

院長からのひと言

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中の呼吸の乱れが全身に影響する病気なので、診断と治療には、呼吸の専門的な知識が欠かせません。浦賀メディカルクリニックには呼吸器を専門とする医師が在籍しており、睡眠中の呼吸の状態や酸素の取り込みを評価して、症状・生活に合わせた治療法をご提案します。家族からのいびき指摘や、日中の異常な眠気だけでなく、眠りに関するちょっとした違和感でも、早めに受診することが改善の第一歩です。お気軽にご相談ください。