子どもの場合、思春期ごろに症状が落ち着くことがあります。一方、大人は発症要因が複雑で慢性化しやすいため、「治す」よりも「コントロールして再発を防ぐ」ことが大切です。当院では、1歳以上の小児喘息から大人の成人喘息まで対応しています。

喘息 (小児喘息を含む)

喘息(ぜんそく)は「気管支喘息」とも呼ばれ、年齢を問わず発症する可能性がある病気です。気道(空気の通り道)に慢性的な炎症や過敏性が生じ、狭くなることで息苦しさ、咳などの症状が起こります。重症度や症状には個人差があり、進行すると日常生活に支障をきたすこともありますが、適切な治療によりコントロールは可能です。

このページでは、下記のような症状がある方に対し、喘息の原因や検査・治療について説明します。

- 咳が長引く

- 夜間や明け方に激しい咳が出る

- 呼吸時にゼイゼイ・ヒューヒューという音がする(喘鳴:ぜいめい)

- 胸の締め付けや圧迫感がある

当院は日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が診療を行い、小児喘息にも対応しています。呼吸に関するお悩みがありましたら、当院までお気軽にご相談ください。

喘息の症状と重症度

喘息の主な症状

気道が一時的に狭くなり、咳や呼吸が苦しくなる、喘鳴がある状態を「喘息発作」と呼びます。

次のような症状が続く場合は、すみやかに医療機関を受診しましょう。

咳

夜間や早朝に悪化しやすく、乾いた咳、痰を伴うことがあります。

※咳のみ長引いている場合、「咳喘息(せきぜんそく)」の可能性もあります。

喘鳴

息を吐くときにゼイゼイ・ヒューヒューと音がします。子どもでは気管支が細いため、感染症などでも起こりやすい傾向があります。(3歳以上)

息切れ

運動時や季節の変わり目などに息苦しさを感じることがあります。

胸の締め付け感

呼吸のたびに胸の圧迫感を覚えることがあります。

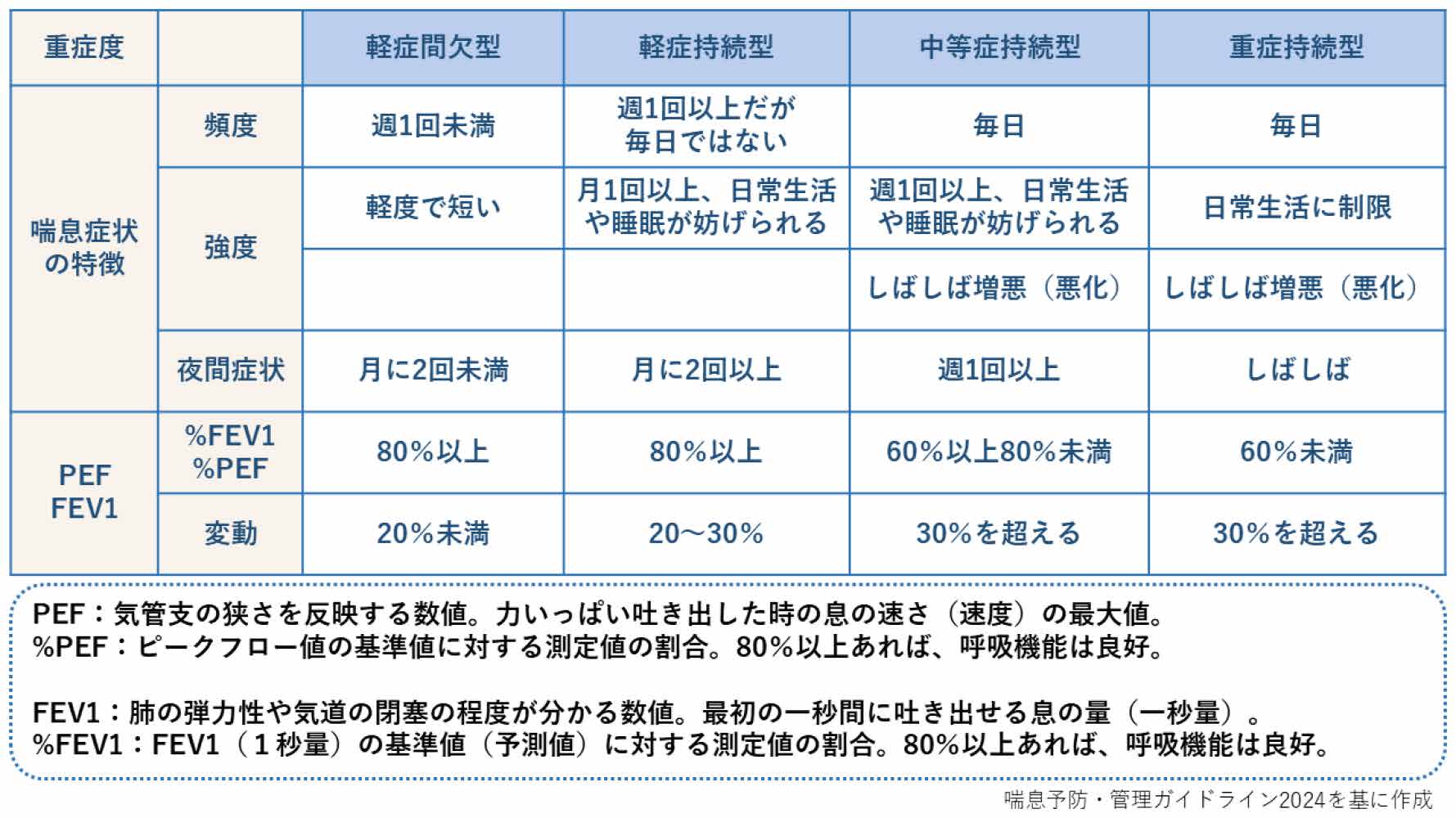

喘息の重症度

喘息は症状の出る頻度と強さによって、4段階の重症度に分類されます。当院では喘息予防・管理ガイドラインに基づき、状態に応じた治療を行います。

喘息のタイプと喘息発作の原因

喘息は、個人の体質や年齢によって症状の出方が異なり、さらに発作が起こる要因も人それぞれです。

年齢や体質による喘息タイプの違い

子どもと大人では、喘息の特徴が異なります。当院では年齢や喘息のタイプに応じた診療を行っています。

子どもの喘息(小児喘息)

多くが6歳までに発症し、アレルギー体質との関連が深い「アトピー型喘息」が中心です。ダニ・ほこり・ペットの毛・花粉などに反応しやすく、成長に伴い症状が自然に落ち着くこと(寛解:かんかい)がありますが、大人になってから再発するケースもあります。生活環境の整備が予防に有効です。

大人の喘息(成人喘息)

成人喘息の約70~80%は中年以降に初めて発症するケースです。アレルギー以外のさまざまな要因が関連していると考えられる「非アトピー型喘息」が多いです。寛解していた小児喘息からの再発も30%程度あります。気管支の構造変化(リモデリング*1)が進行しやすく治りにくいため、長期的な管理が重要です。

*1リモデリング:慢性的な炎症により、気道の線維化が進み、気管支が硬くなること

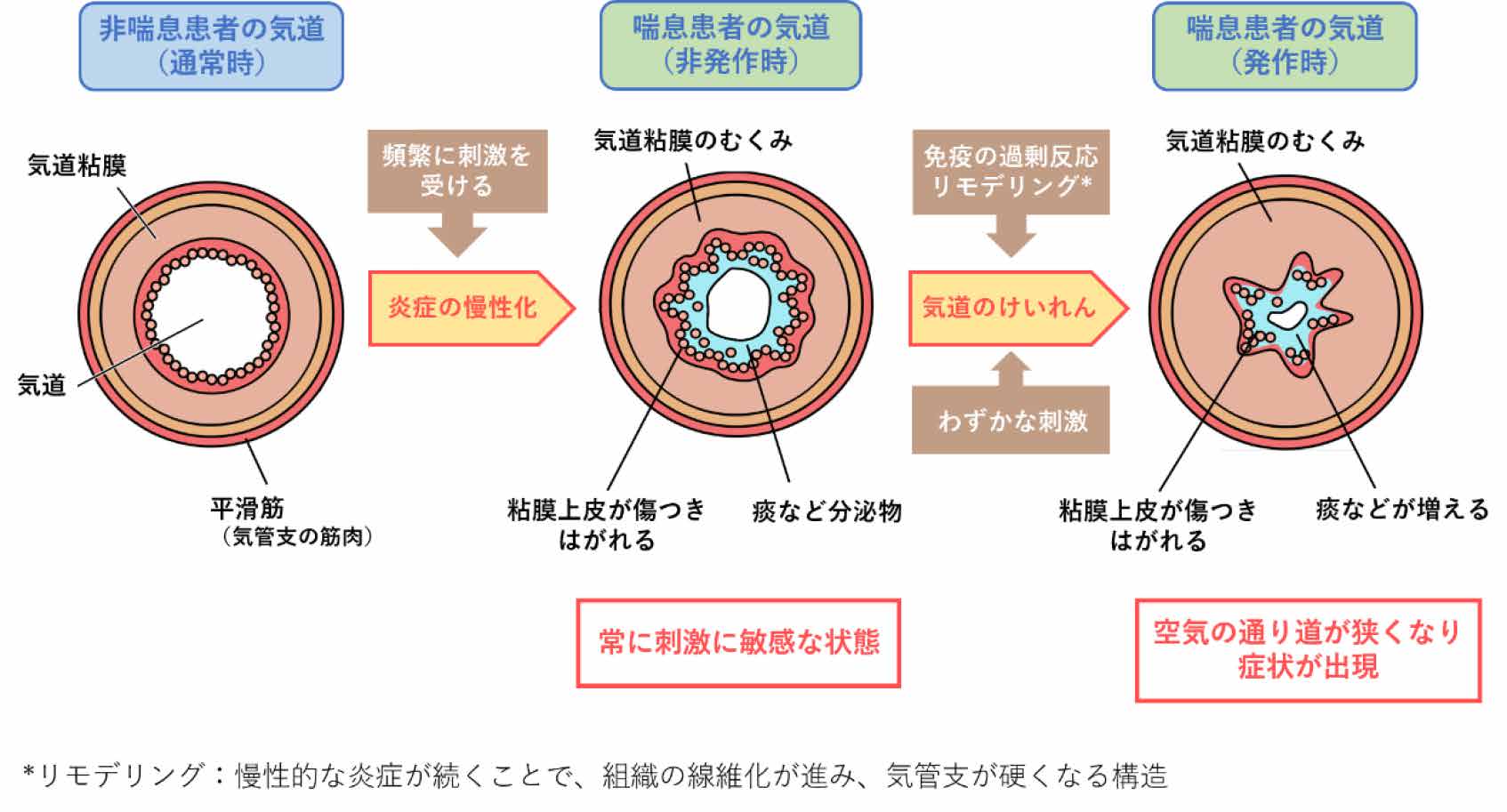

喘息発作が起こるしくみ

気道の炎症が続くと、外部からの刺激に敏感になります。少しの刺激でも過敏に反応し、一時的な気道粘膜の腫れや周囲の筋肉収縮を引き起こす「喘息発作」となります。発作によって急に空気の通り道が狭くなり、咳・喘鳴・息切れなどの症状が出現します。

喘息発作のきっかけ(引き金)

発作を引き起こす要因は、人によって異なります

(例)ダニやハウスダスト、花粉、風邪、寒暖差、疲労、ストレス、大気汚染、たばこの煙、香水など

また、以下のような特定の誘因によって、引き起こされるタイプもあります。

- 運動誘発喘息

運動中に発作が起こるタイプで、冷たい空気下で悪化しやすい傾向があります。運動を止めると、多くは30分以内に自然に落ち着きます。 - アスピリン喘息

鎮痛薬(アスピリン、ロキソニンなど)が原因となるタイプで、20〜50代の女性に多く、注射や湿布薬などでも発作を誘発することがあります。 - 職業性喘息

職場の化学物質や粉じんなどの吸入が原因となるタイプです。

発作のきっかけは人それぞれですので、ご自身の体調や生活環境と照らし合わせて、把握しておくことが大切です。

喘息の診断と検査

喘息診断の目安

喘息は年齢や重症度によって個人差が大きく、明確な診断基準は設けられていません。ただし、喘息診断の目安となる所見があるため、当院では以下のような所見をもとに総合的に判断しています。

- 発作性または繰り返す咳・喘鳴・呼吸困難・胸の苦しさ

- 治療で改善する可逆性の気流制限

- 気道過敏症の亢進

- アトピー体質の存在

- 気道炎症の所見

- 他の病気(肺炎・COPD・心疾患など)の除外

喘息の検査

当院では以下の検査を必要に応じて組み合わせて行います。

問診・聴診・視診

症状、発作の頻度、日内の変動、生活環境など詳しくお伺いします。また、アレルギー歴、家族歴、持病、喫煙歴なども重要な判断材料となります。

呼吸機能検査(スパイロメトリー検査)

息を吸ったり吐いたりすることで、肺に出入りする空気の量を測定し、肺機能や呼吸能力を調べます。最初の1秒間で吐き出した空気の量(1秒量:FEV1)で、重症度が分かります。

血液検査(アレルギー検査)

IgE値などを測定し、アレルギーの有無を評価します。当院では、指先1滴の血液で41種類のアレルギー検査ができる機器(ドロップスクリーンA-1)を導入しています。約30分で判定できます。

画像検査

胸部X線(レントゲン)検査や胸部CT検査で、合併症や喘息と同じような症状を持つ他疾患との鑑別を行います。どちらも当院では導入済みなので、その場で異常所見を確認可能です。

呼気NO(一酸化窒素)濃度測定

呼気(吐いた息)に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を測定して、気道の炎症状態を調べます。

モストグラフ検査

普通に呼吸をしたときの空気の通りにくさ(呼吸抵抗)を測定する検査です。喘息や咳喘息の診断、治療効果の確認に役立ちます。

喘息の治療

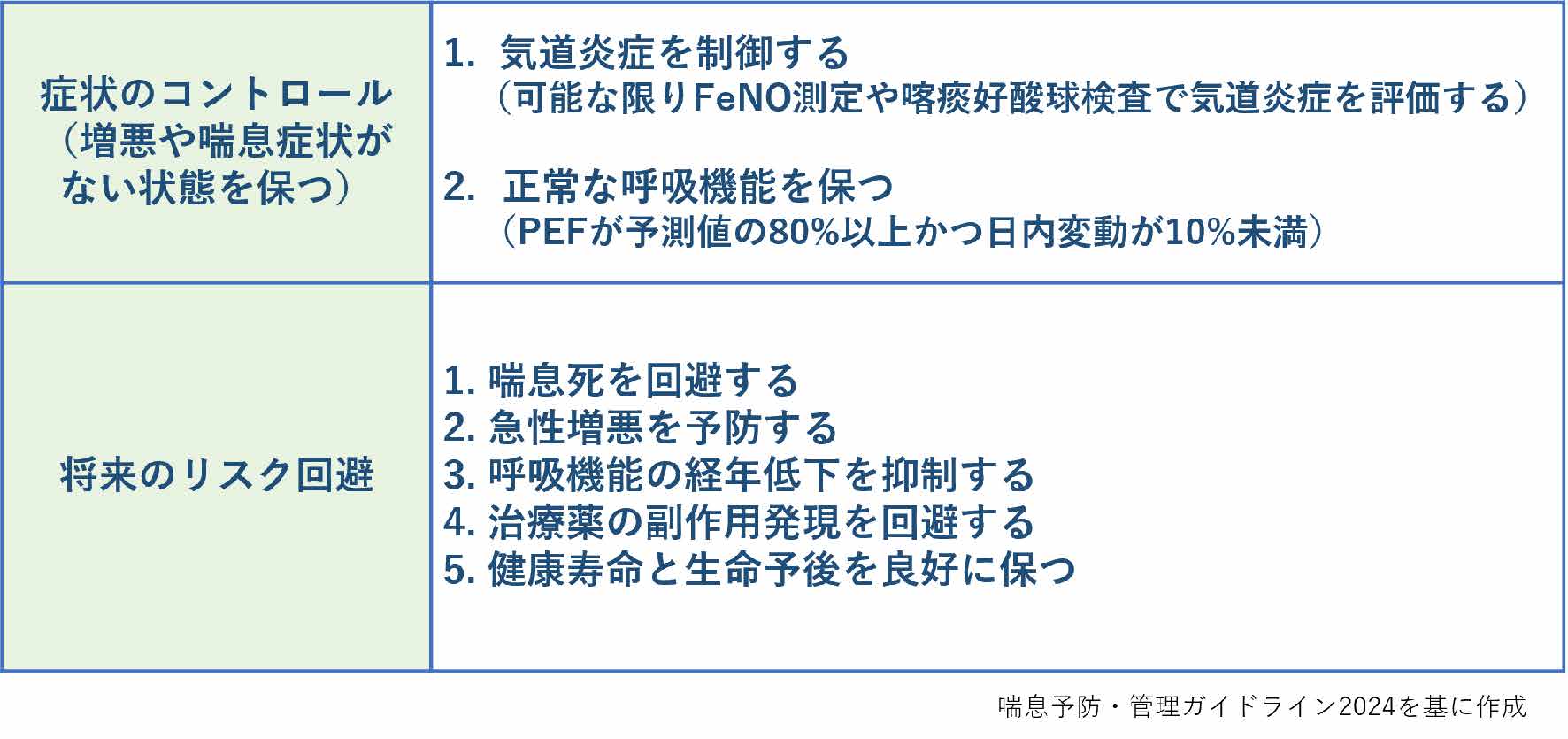

治療の基本

喘息治療は、「症状のコントロール」と「将来のリスク回避」の2本柱です。患者さん個々の症状の重症度とコントロール状態に応じた段階的治療(ステップ治療)を推奨しています。

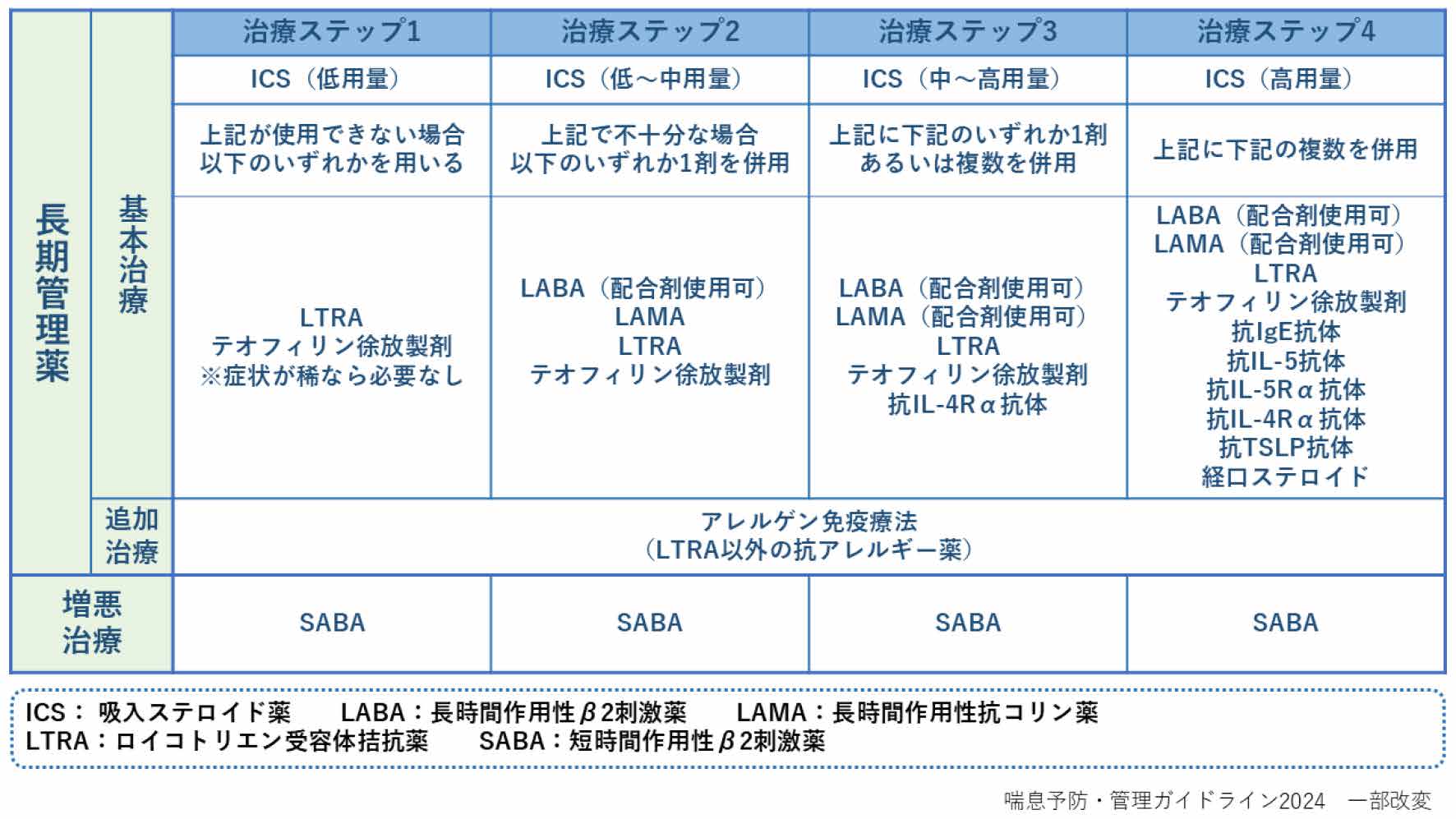

コントローラー(長期管理薬)

症状がなくても毎日使用することで気道の炎症を抑え、症状のコントロールと発作を予防する薬です。吸入ステロイドが治療の根幹となります。吸入ステロイド薬を含めた配合剤や内服薬、生物学的製剤などを組み合わせて治療を行います。

- 吸入ステロイド薬(ICS):治療の中心となる、気道の炎症を抑える薬です。重症度にかかわらず、毎日吸入することで、発作が起きにくい状態を保ちます。

※口の中に薬が残ったままでは、カンジダ症や声がれなどの副作用リスクが高まるため、必ず吸入後にうがいをしましょう(難しい場合には口をゆすぐだけでも可)。 - 長時間作用性β2刺激薬(LABA):気管支平滑筋を緩めて、気管を広げる作用を持ちます。 ICSとの配合剤として使用します。

- 長時間作用性抗コリン薬(LAMA):気管支の収縮を防ぎ、喀痰(かくたん=痰)の分泌を減らす効果もあります。単剤やICS、LABAとの配合剤として使用します。

- 生物学的製剤:喘息の原因となるアレルギー反応や好酸球の炎症をピンポイントで抑える薬剤です。従来の治療では効果が不十分な中等症~重症喘息患者さんに対し、発作の頻度を減らし、症状の改善が期待できます。内服ステロイドに比べて副作用が少なく、生活の質(QOL)の向上が期待できます。保険適用ですが、薬価が高額になるため、高額療養費制度を利用することで、自己負担を軽減できます。

当院では、必要な方に適宜お声がけをしています。 - その他:ロイコトリエン受容体拮抗薬(内服)、テオフィリン徐放製剤(内服)など、症状に応じて追加します。

リリーバー(増悪時治療薬)

発作時にすばやく気道を広げ、呼吸を楽にする薬です。

なお、リリーバーは「その場しのぎ」の薬です。気道の炎症を抑える効果はありません。リリーバー「だけ」に頼った治療では、喘息死のリスクが高まることが世界中の研究で示されています。リリーバーの使用が増えている場合には、治療の見直しが必要です。

- 短時間作用性吸入β2刺激薬(SABA):発作時に気道を広げる即効性のある薬です。

その他の治療薬

- アレルゲン免疫療法

アレルゲンが引き金となっている場合は、アレルギーに対する治療もしっかり行うことが重要です。当院では、スギ花粉またはダニアレルギーに対するアレルギー免疫療法(減感作療法)のひとつ、「舌下免疫療法」にも対応しています。

薬物療法以外の治療法

薬による治療に加え、発作の原因となる環境や生活習慣への配慮も大切です。

アレルゲン対策

掃除や寝具の洗濯、空気清浄機の使用などで、生活環境を整えましょう。ペットと一緒に寝るのは控えることをおすすめします。

感染症予防

手洗いやうがい、インフルエンザ予防接種で感染症予防を心がけましょう。

運動と気候への配慮

冷気や乾燥への対策、運動前の吸入で発作を防ぎましょう。

禁煙と受動喫煙の回避

たばこは喘息を悪化させる要因です。本人だけでなく、ご家族も含め、周囲の煙にも注意が必要です。

喘息症状、こんなときはすぐに受診を!

以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。

- 苦しくて眠れない

- 発作止めの薬を使っても、呼吸が楽にならない

- 発作止めの薬が手元にない

- 苦しくて横になれない、動けない、話せない

- 意識がもうろう、顔色が悪い、唇が紫色になる、指先が青白くなるなど

よくあるご質問

はい、以下の時期や時間帯に注意が必要です。

- 春(5月~7月)、秋(10月~11月)

気圧や気温が大きく変動する時期、花粉やダニなどのアレルゲンの発生ピークとなる時期、風邪を引きやすい時期は要注意です。やや秋の方が出やすいです。

※台風のときは、最接近時よりも接近前の方が悪化しやすい傾向があります - 夜間(午前2時〜4時頃)

副交感神経の働きで気管支が収縮しやすく、喘息発作が起こりやすい時間帯です。

はい、絶対に中止せず継続してください。妊娠中・授乳中であっても、喘息治療は中断せず継続することが望ましいとされており、お母さんと赤ちゃん、どちらの健康を守るためにも大切な治療です。また、吸入ステロイド薬を含めた吸入薬は妊娠、授乳中の第一選択であり、気道に直接作用するため胎児への影響は少ないとされています。薬をやめて喘息が悪化すると、低出生体重児、早産、妊娠高血圧症候群などのリスクが高まります。気になることがありましたら、いつでも医師にご相談ください。

院長からのひとこと

喘息は適切な治療と日常の工夫で、コントロールできる病気です。一方で、放置すると呼吸機能が低下し、生活に大きな影響を及ぼすこともあります。長引く咳や息苦しさを「ただの風邪」と思わず、早めの受診をおすすめします。

当院では、呼吸器内科の専門医が、患者さま一人ひとりの生活に合わせて、無理のない治療を一緒に考えていきます。喘息について不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。